中学时代的我感觉写作文难,特别是开头更难,遇到这种情况往往一言不合先来一句“日月如梭,光阴似箭”。一转眼,就到了2019年下半年,当我惊觉参加四川省崇州市(原崇庆县,于1994年撤县设市)法院工作已快接近34个年头,等于从一个婴儿呱呱坠地到三十而立的时间跨度,才顿悟什么叫“日月如梭,光阴似箭”,不得不感叹岁月是把杀那啥的刀。

中学时代的我感觉写作文难,特别是开头更难,遇到这种情况往往一言不合先来一句“日月如梭,光阴似箭”。一转眼,就到了2019年下半年,当我惊觉参加四川省崇州市(原崇庆县,于1994年撤县设市)法院工作已快接近34个年头,等于从一个婴儿呱呱坠地到三十而立的时间跨度,才顿悟什么叫“日月如梭,光阴似箭”,不得不感叹岁月是把杀那啥的刀。

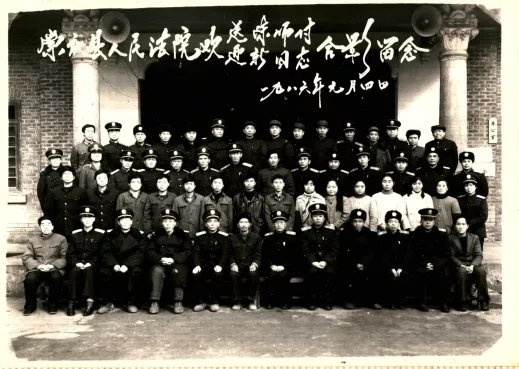

作为祖国改革开放的参与者、见证者和受益者,我有幸耳闻目睹改革开放40年来所取得的丰硕成果,法院实行司法责任制改革之后的日新月异,忍不住像宋丹丹同学一样“于是乎,心里冒出个想法”,想为走过的34年写下一点文字,那好吧,就从手上这张发黄的照片说起。

一、新人上岗初体验

1985年的我,是我们县城中学的首届三年制高中毕业生之一,当时的高考录取率远远低于现如今的水平,没有能圆大学梦的学子不在少数,但落榜生很快就有机会在身边找到就业岗位。那时候,县一级的机关事业单位、金融部门等人员的招考工作都自行主办,从9月起,我先后报考过包括县司法局、法院在内的好几家单位,阴差阳错过后终于尘埃落定,到12月底,我被距离住家近在咫尺的县法院通知录用了,当时的提法还叫“招聘制干部”,每年要签订用人合同的那种。若干年后才登记成为公务员的身份,那是后话。

现在,人民法院的“准入门槛”很高,无法体会我们当时的报考条件中的“会骑自行车者优先”的含义。我甚至有些许担心,会不会有我的同学恶意去单位人事部门举报我不会骑车的事实:“只见她人从自行车上跳了下来,稳稳当当地落地,而自行车还在往前奔跑,没有要停下来的意思。旁边几个笑得花枝招展的女生赶紧追上去截住了那辆试图潜逃的车子”。这段话是多年以后,某位现场目击证人很不厚道地写到回忆录里的句子,唉,我那一言难尽的车技啊……

这张老照片的拍摄时间是1986年1月4日,那天,是我们同批次的12个新同志上班的第一天,单位郑重其事地送旧迎新,既为单位的厨师陈师傅送行,又是欢迎新同事的意思。有没有感觉第二排的左边12个人(4女8男)都有一张不谙世事的“娃娃脸”?经过短时间的岗前培训,我们“12个新同志”被分派到了不同的部门、岗位。院里照顾女同志,都安排在了机关庭室,甚至有了第1个女性司法警察,分到人民法庭的都是男同志。远在人民法庭的干警,除了庭长有权使用一台“幸福250”型号的两轮摩托外,其他同志无论是上下班、外出办案都是骑自行车,我们戏称之为“烧骨油的手掌车”。春夏秋冬,寒来暑往,风里来雨里去的时候数不胜数。记得我脚踏自行车跟着庭长到过距离县城20公里外的三江人民法庭,办公区在一座陈旧的木质结构的楼房里,人走在上面,脚下的楼板发出“咯吱、咯吱”的声响,加上楼内光线昏暗,要是身边没个人陪着,独自穿行其中的话,真有聊斋故事的即视感。

如今,不但交通发达,而且出行选择多样,我的同事们执法办案不再为交通工具发愁,不用习惯性在出门前看看老天爷的脸色,相较我们参加工作之初“晴天一身汗,雨天一身泥”的情形,真的是天壤之别。当然,现在的员额法官人均办案数量的突飞猛进,也远远超过了我们的想像。

如今,不但交通发达,而且出行选择多样,我的同事们执法办案不再为交通工具发愁,不用习惯性在出门前看看老天爷的脸色,相较我们参加工作之初“晴天一身汗,雨天一身泥”的情形,真的是天壤之别。当然,现在的员额法官人均办案数量的突飞猛进,也远远超过了我们的想像。

二、法院新手练成记

和我同期入职的同事,年轻的不足18周岁,年长一点的也才20出头,由于差不多算是从中学校门出来就进入了政法系统的工作单位,既没有社会经验,更缺乏系统的法学理论培训和专业技能操练。开始接触法院日常工作以后,我们的种种状况可以用这样概括:“娃娃脸、学生腔”,“一脸懵”……因为,在从小学到中学的老师教给我们的成长字典里,从来就没有“离婚”、“开庭”、“强奸”这样的生僻概念,得心应手是不存在的,没有晕头转向那才叫怪了。有的审判员是军队转业干部出身,身上自带一股“杀气”,我们中的某个书记员因开庭做的笔录(手写体)没有符合他们的质量要求,被当面撕毁笔录,责令重来。笔录跟以前老师叫学生返工重做家庭作业还不同,还得硬着头皮找到当事人、律师在笔录上重新签字,多了不少手续,费了不少口舌。还好,我先后遇到的杨仲贤庭长、易海生庭长等都还很人性化,从没有被当面训斥下不了台的情况,算是一种侥幸吧。

在几乎人手一个手机,分分钟完成联络的今天,呃,你能想像打电话把一个人打到崩溃的情景吗?前面提到过了交通条件,下面我讲一个发生在我身上的真实事情,跟当时的通讯条件有关。八十年代中期,单位里唯一的一台公用电话还是摇把式的,先接通人工总机,你得告诉总机需要呼叫哪里,再由总机给你接转的那种。有一天上午刚上班,杨仲贤庭长安排我去通知某个乡镇,再由乡镇工作人员通知某村的某人后天到法院来一趟,很简单的工作。于是,我就走进电话机房(在一间大办公室里,摆放一个很小的移动小房子,有门,有简易座位,然后可以坐下摇动手柄打电话),看似毫无难度系数的一次操作,从早上不到9点钟开始,直到中午快下班了都没有搞定,不是总机繁忙,就是呼叫的分机无人接听,我只觉得眼前金星乱窜。中途,还有其他同事进来使用这唯一的一台话机,我就暂时走出大办公室,一则到室外透透气,二则努力压压心头冒起来的无名火,然后,长长地呼出一口气,以“再向虎山行”的慷慨悲壮,大踏步走进大办公室,重新坐回电话亭里,调动起已经有些酸胀的胳膊肌肉,开始新一轮的摇总机,转接分机……最终,我遗憾地宣告自己失败。时至中午,当我垂头丧气地回到民庭办公室,本想向杨庭长报告进展不顺,争取下午完成任务之类话,刚说了“电话没有打通”6个字,我突然“哇……”的一声大哭起来,后面根本没来得及说出的决心和表态等语全部都给哭声堵回去了,不满、不甘、委屈、无助,等等等等,反正,好多种情绪掺杂在一起,一下子全在哭声里发泄出来。我这犹如突袭似的一哭不打紧,把在同一间办公室办公中的民庭、城关法庭的五六个同事统统吓了“垒尖尖的一跳(崇州方言,形容被惊吓到的最高级)”。他们马上停下手头的事情,一阵手忙脚乱地围过来安慰我,重复,重复,再重复对我说同样一句话:“不要哭,没得事”,连劝带哄,好半天我才忍住悲伤,停止了哭泣,抽抽答答地把事情的来龙去脉说了出来。慈眉善目的易海生庭长很大度地安排饶谦同志去完成我未完成的“打电话”任务,按说我是民庭书记员,饶谦同志是城关法庭的书记员,但他没有说半个不字,很爽快地接受了他的庭长半路扔过来的任务,让还在抽泣中的我感动莫名。

三、就当自己是个“出气筒”

刚参加工作的那些年,由于身份特殊(既不是事业编制,也不是工勤人员,跟正式公务员相比又多一道签订招聘合同的程序),加上包括王超院长,严寿康、韩金文副院长等在内的领导和同事们因为这样那样的原因,对我们小字辈多有意见或直接表达不满,简直到了动辄得咎的地步,还言必称“你们12个新同志”如何如何,“你们12个新同志”怎样怎样,整得我们12个总觉得低人一等,被打入了另册似的,以致我们在机关里行走,哪怕呼吸都要倍加小心,走路几乎都是“循墙而走”的那种(跟如今单位里的小年轻在前辈面前横冲直撞、视若无睹比起来,我们当年可要谦逊内敛、彬彬有礼得太多……)我们没“入伙”前,“公司”就40来号人,死气沉沉的氛围,自从我们“入伙”后,因为状况频出,感觉气氛都比以前欢快活跃了很多,呵呵。

在这样一种复杂的心境下,影响到工作方面,就是可能对当事人不够宽容忍耐,觉得我都这样了,你还那样,到底想让我怎样?!一次,“12个新同志”之一苦口婆心给一当事人做了大半天工作,对方还是固执己见,最后,以失败而告终的“新同志”被惹毛了,忍无可忍地说:“不听招呼就算了,你去找其他人处理你的案子,反正我都是豁板儿工(崇州方言,临时工的意思)”。那当事人一听,转身就去狠狠告了一状,还指责我们院领导不该让个嘴上无毛的“豁板儿工”处理他的案子,把领导气得跳脚。可想而知,不仅那个同事被当众批评教育了一顿,而且还株连到其他11个“新同志”无辜躺枪。因为,不管怎样,“你们12个新同志”都是“一伙”的。我当时就在内心深处剖析自己,平时也存在不够冷静,有发泄怨气和不满的情况,一定要深刻吸取教训,举一反三,有事没事就当自己是当事人或律师的“出气筒”,任凭他们说,任凭他们骂,任凭他们歇斯底里、胡搅蛮缠,我自岿然不动,防止自己性格方面太直太露拖累其他11个“新同志”一起受罚。

天长日久,我就慢慢学会在遇到无理取闹的当事人时,一边若无其事地倾听,一边在心里开启单曲重复模式,一遍又一遍给自己念“紧箍咒”,咒曰:“无论你遇见谁,他都是对的人。无论你遇见谁,他都是对的人。无论你遇见谁,他都是对的人……”不然,还能怎样?!

一如歌里唱的那样,“没有风雨躲得过,没有坎坷不必走”,34年的时间过去,天晓得我们这批“新同志”到底是经历什么,最初的12个人里面,有6个人先后因为工作调动、身体健康等原因离开了法院,留下来的6个也最终修炼成在荣获最高人民法院颁发的“天平奖章”之后,依然忘我战斗在审判工作一线或司法行政部门里“胸有激雷而面如平湖”的人。有一种倔强,叫做坚守;有一种奉献,叫做情怀。建设法治中国,好比“巨大的建筑,总是一木一石叠起来的,我们何妨做做这一木一石呢?”

仿佛弹指之间,34年匆匆过去。对于昨天,我们大可一笑而过;对于明天,我们心中充满期待。最后,再套用一句诗人说过的一句话:天空没有翅膀的痕迹,我们已经飞过。